こんにちわ、爪川です

今回の記事では引退した元コンタクトアスリートを対象とした反応と応答に関する研究を見ていき、その後に脳振盪リハビリ時において反応と応答をどうチェックするかを考えたいと思います

Reaction(反応)とResponse(応答)

引退したアスリートを対象とした反応と応答に関する研究

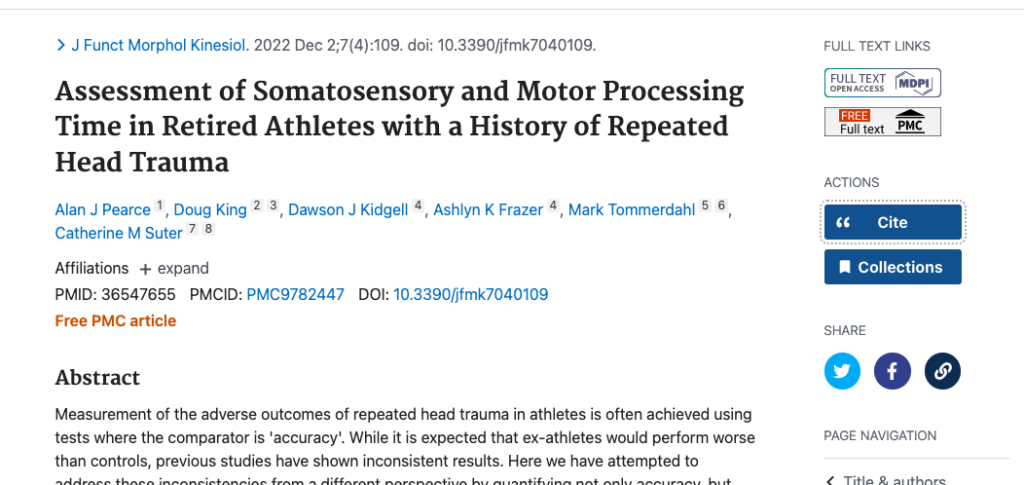

最初に見ていく文献では引退したコンタクトアスリートの「Reaction(反応)」と「Response(応答)」の状態などをチェックしています

ここでの「反応」は物体などが現れた時にどれだけ早く反応出来るかの時間を計測しています

反対に「応答」では物体などが現れた時にどれだけ早く正解の反応が出来るかを計測しています

例えで言うと、「反応」の場合は真っ白なPCスクリーン上に赤い点が現れた時にエンターキーを押し、赤い点の出現とエンターキーの操作までの時間を測ります

「応答」の場合は真っ白なスクリーン上に赤い点があわれた時にはエンターキーを押し、青い点が現れた時はコントロールキーを押すように指示され、適切なキーを押すまでの時間を測ります

概要

この研究の被験者は55名の引退後のアスリートと20名の一般人です

どちらの年齢も40歳前後で、アスリートは全てコンタクトスポーツの選手で脳振盪の既往歴があります

さらにアスリート群は以下の2つにグループに分けられました

①現状で疲労感等の自覚症状があるグループ

②特に問題を感じていないグループ

これらの3グループに対してパソコン上で反応と応答をチェックするテストを実施しました

詳細なテストは省きますが、この検査では反応に関する項目ではグループ間に差はなかったものの、応答の部分では「自覚症状がある元アスリートグループ」においてそれ以外の2つのグループよりも有意に時間がかかっていたことが示されました

この研究を現場に当てはめると

脳振盪では様々な面で機能低下が生じます

それはバランス機能、眼球動作、認知機能、情動、そして今回のようは反応や応答の能力にも機能低下が起きる場合があります

反応や応答はアスリートであれば競技復帰前に改善しておかなければいけない部分です

それと同時に反応や応答は肉眼ではチェックしずらい分野でもあります

そういった場合には今回の研究のようなパソコンを用いたテストが有効だと考えられますし、その筆頭はImPACTテストかと思います(ImPACTテストに関しては下の記事をご覧ください)

そういったパソコンでのテストが利用出来る環境でない場合は、以下のようなテストで反応能力を大まかに測るなどの工夫が必要になってきます

このテストでは定規を突然落とし、どの程度素早くキャッチ出来るかで反応能力を測っています

非常にシンプルですが現場では行いやすいのではないかと思います

また応答に関しては、「振り向き様にテニスボールとゴルフボールを同時に投げてテニスボールの方を掴んでもらう」といった、反応+認知+行動といったものもリハビリとしては実践可能かと思います

まとめ

今回のまとめです!

- 反応と応答は脳振盪後に機能低下が見られる分野の1つ

- 反応は物事に素早く対応する能力で、応答は物事に素早く正しい反応をする能力

- 引退したコンタクトスポーツ選手を対象にした研究では、自覚症状があるグループでは反応はコントロール群と差はないが応答では低下が見られた

- 脳振盪後のリハビリやチェックでも反応や応答は重要な項目

- 肉眼ではそれらの項目のチェックは難しく、パソコンなどの機材を用いるのが望ましいと考えられる

参照資料

1 Pearce AJ, King D, Kidgell DJ, Frazer AK, Tommerdahl M, Suter CM. Assessment of Somatosensory and Motor Processing Time in Retired Athletes with a History of Repeated Head Trauma. J Funct Morphol Kinesiol. 2022 Dec 2;7(4):109. doi: 10.3390/jfmk7040109. PMID: 36547655; PMCID: PMC9782447.

2 Robert Hildebrand:How to measure your reaction time

解剖学ブログのご案内

このブログの他にも解剖学に特化したブログも行っています

そちらもご覧いただければ幸いです😄

店舗のご紹介

私が経営している店舗のご紹介です

東京都文京区にてリコンディショニグ、競技復帰へのリハビリ、パーソナルトレーニング、脳振盪リハビリなどを行っています

コメント